近期,我所在纳米塑料与铜胁迫对中华绒螯蟹影响的分子机制研究方面取得新进展。相关研究成果以论文《基于转录组学探究微塑料与铜暴露对中华绒螯蟹肠道基因表达的影响》《Effects of polystyrene nanoplastics and copper on gill tissue structure, metabolism, and immune function of the Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis)》和《New insights into the responding mechanism of Eriocheir sinensis hepatopancreas under nanoplastics and copper stress by transcriptome analysis》,分别发表在中文核心期刊《渔业科学进展》、SCI期刊《Journal of Environmental Management》(JCR一区,IF 8.4)和《Frontiers in Marine Science》(JCR一区,IF 2.8)。我所和安徽师范大学联合培养硕士研究生徐建为第一作者,冯广朋研究员为通讯作者。

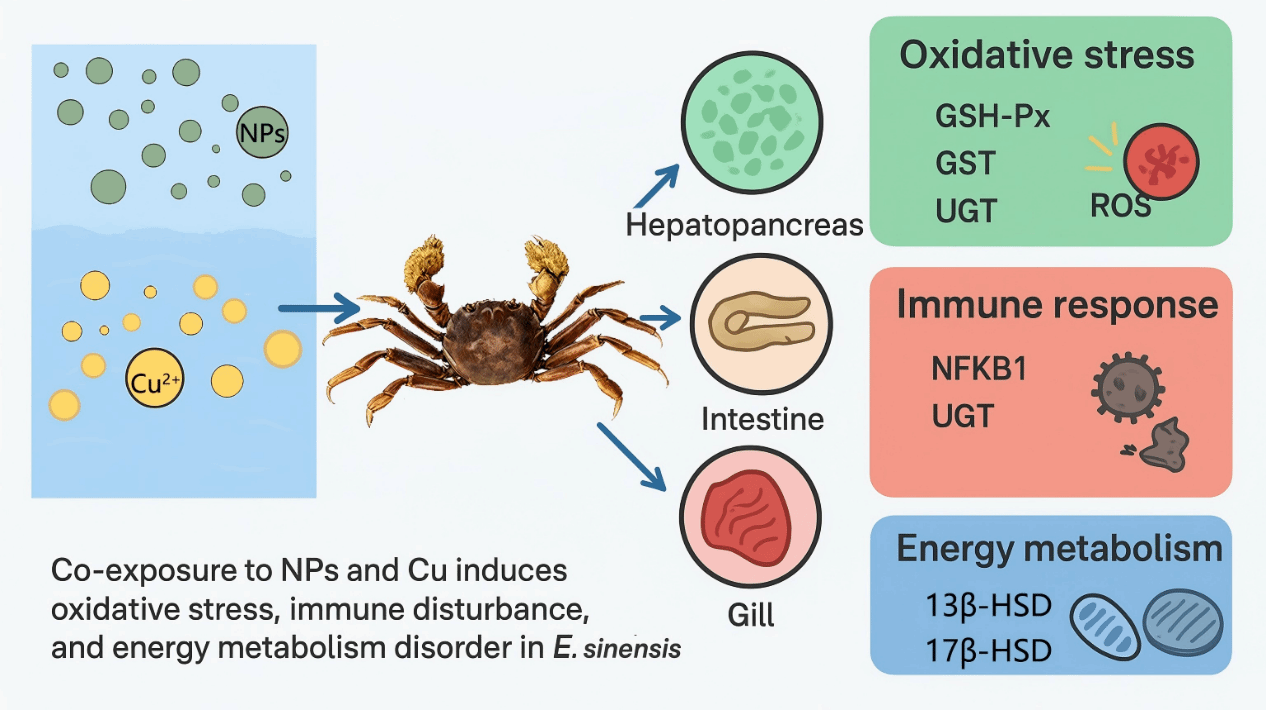

近年来,纳米塑料与Cu2+复合污染已成为全球水环境领域关注的热点问题,其在水生生态系统中的潜在生态风险不容忽视。中华绒螯蟹(Eriocheir sinensis)作为长江流域典型的蟹类经济物种,对环境污染因子敏感,是评估复合污染生态效应的重要生物之一。研究结果表明,中华绒螯蟹肝胰腺中纳米塑料与Cu2+的蓄积呈时间依赖性。中华绒螯蟹通过激活抗氧化与免疫相关基因及酶活性,增强免疫防御能力。纳米塑料与Cu2+联合暴露下,肠道和鳃组织表现出更高的敏感性与损伤程度。而纳米塑料与Cu2+单一暴露下,肝胰腺组织承受的胁迫压力更大。总体而言,中华绒螯蟹通过调控抗氧化通路、能量代谢通路和免疫通路及相关基因,应对纳米塑料与Cu²⁺的复合胁迫,维持机体稳态。

该研究系统探究了中华绒螯蟹在纳米塑料与Cu²⁺单独及联合暴露下的毒理效应及分子响应机制。研究成果为解析甲壳类动物应对环境污染物胁迫的响应机制提供了基础支撑,也为减缓淡水生态系统中微塑料与铜污染风险提供了依据,同时还进一步明确了河口生态系统中复合污染物的长期生态学影响机制。