大黄鱼是我国养殖规模最大的海水鱼,大黄鱼养殖业在中国沿海地区占有重要地位,养殖区主要分布在福建、浙江和广东等地,其中,福建省大黄鱼养殖产量占总产量的80.5%。然而,随着近岸养殖空间的不断压减以及环境压力的持续增加,深远海养殖逐渐成为未来发展的新方向。目前深远海养殖可选的养殖品种有限,大黄鱼是最主要的养殖对象。因此,通过科学手段筛选和分析适合大黄鱼深远海养殖的空间对于促进渔业高质量发展、推进深远海养殖进程具有重要意义。近日,中国水产科学研究院东海水产研究所渔业遥感与信息技术研究室的研究团队在关于大黄鱼深远海养殖空间筛选与分析方面取得最新研究成果。该研究响应了中央一号文件提出的“促进渔业高质量发展,支持发展深远海养殖,建设海上牧场”有关部署,为实现渔业资源的可持续利用和海洋经济的高质量发展提供了有力支持。日前,记者就大黄鱼深远海养殖情况、研究开展情况和未来应用等方面采访了东海所的相关专家。

深远海养殖:大黄鱼产业的发展方向

渔业生产是人类利用自然环境开展生产劳动的重要方式,是通过生物的物质转化从而获取水产品的过程。海洋作为鱼类赖以生存的基本空间,海洋环境影响着鱼类的繁殖、生长、死亡及空间分布。因此,合理利用海洋资源,无论是养殖渔业还是捕捞渔业,都存在目标对象最适生存水域环境的选择问题。开展深远海养殖是人类利用深远海优质的自然环境条件生产水产品的活动。自然资源和环境条件在空间分布上存在差异是客观存在的现实,人类对于自然条件的利用和对自然资源的开发,必须遵循这一客观规律,而人类对于自然环境空间分布规律的认识是自然资源开发的前提。因此,考虑到发展实际,同时根据东海所“五个一工程”的发展战略定位,研究团队选择大黄鱼作为研究对象。目前,我国大黄鱼养殖产量的90%仍然来源于传统的近海传统网箱养殖,而深远海养殖作为一种新兴的养殖方式正在快速发展中,有养殖工船、大型围栏、桁架类大型网箱、重力式深水网箱等多种形式。东海所渔业遥感与信息技术研究室周为峰博士告诉记者,据统计2023年,我国深水网箱养殖水体5660万立方米,产量达47.3万吨,占海水养殖总产量的1.32%,目前我国已投入运行的“闽投1号”“德海1号”“澎湖号”等桁架类养殖设施60余个。这种开放式的养殖,对自然环境依赖非常大。此外,养殖工船,例如“国信1号”,也是大黄鱼深远海养殖的一种可选方式。这种方式利用船体巨大的船舱来养殖大黄鱼,相对而言是一种可调控的人工养殖环境,但也存在对外部海洋环境的依赖性。它的养殖用水需要通过外界来补充和交换,合适的水温可以极大降低其控温的成本。现阶段,我国对于如何开展深远海养殖还没有非常成熟的经验可供借鉴,因此,查明海洋环境是否宜养以及环境与养殖物种二者是否匹配非常重要。

大黄鱼深远海养殖选址的海洋地理学研究

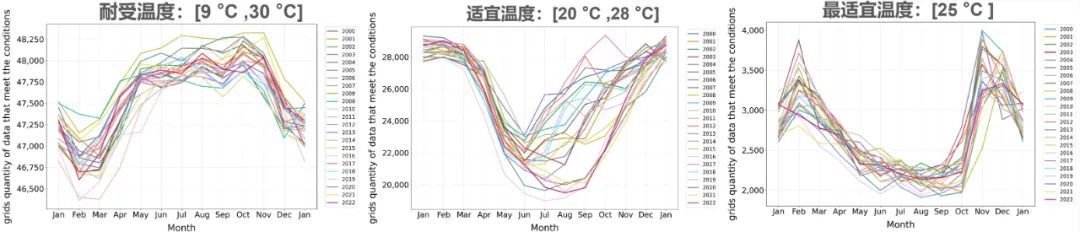

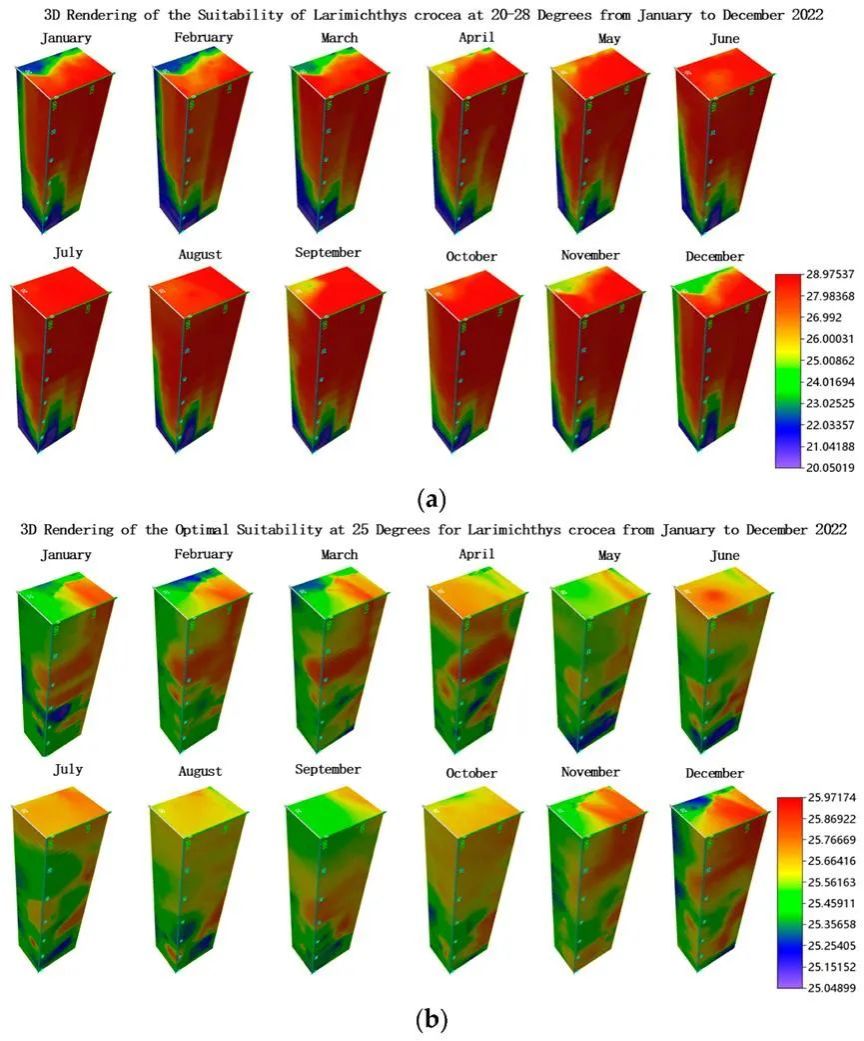

其实,早在2015年,周为峰就关注到近海环境质量与水产养殖之间的相互影响,她开始不断思考我国深远海养殖战略转型的相关问题。同时,东海所聚焦大黄鱼也组建了包括育种、养殖、病害、品质、遥感等领域在内的跨团队联合攻关,周为峰主动参与到相关工作中。为更好地开展相关研究工作,她积极申请中央级公益性科研院所基本科研业务费项目“深蓝渔业海况信息支撑关键技术研究”,这一课题主要聚焦海洋数据处理方法与技术的研究,关注海洋表层以下的环境状况。2019年,她撰写了《中国深远海养殖潜力的空间分析》,并于2020年公开发表。2021年起,“基于海洋空间大数据的大黄鱼环境适配性评价研究”课题得到东海所大力度支持。日前,关于《大黄鱼(Larimichthys crocea)深远海养殖空间筛选与分析的研究成果》在《Biology》期刊上发表,东海所与浙江海洋大学联合培养硕士研究生杨玲为文章的第一作者,周为峰是文章的共同第一作者和通讯作者。据悉,在开展大黄鱼深远海养殖空间筛选与分析研究过程中,研究团队收集了2000年至2022年的海洋剖面温度数据,并结合大黄鱼的环境温度适宜性,根据耐受温度范围、适宜温度范围以及最佳温度,对不同深度、季节和水团的中国周边海域大黄鱼潜在的养殖空间进行了筛选和分析,并通过3D可视化直观展示了大黄鱼养殖空间的分布情况。

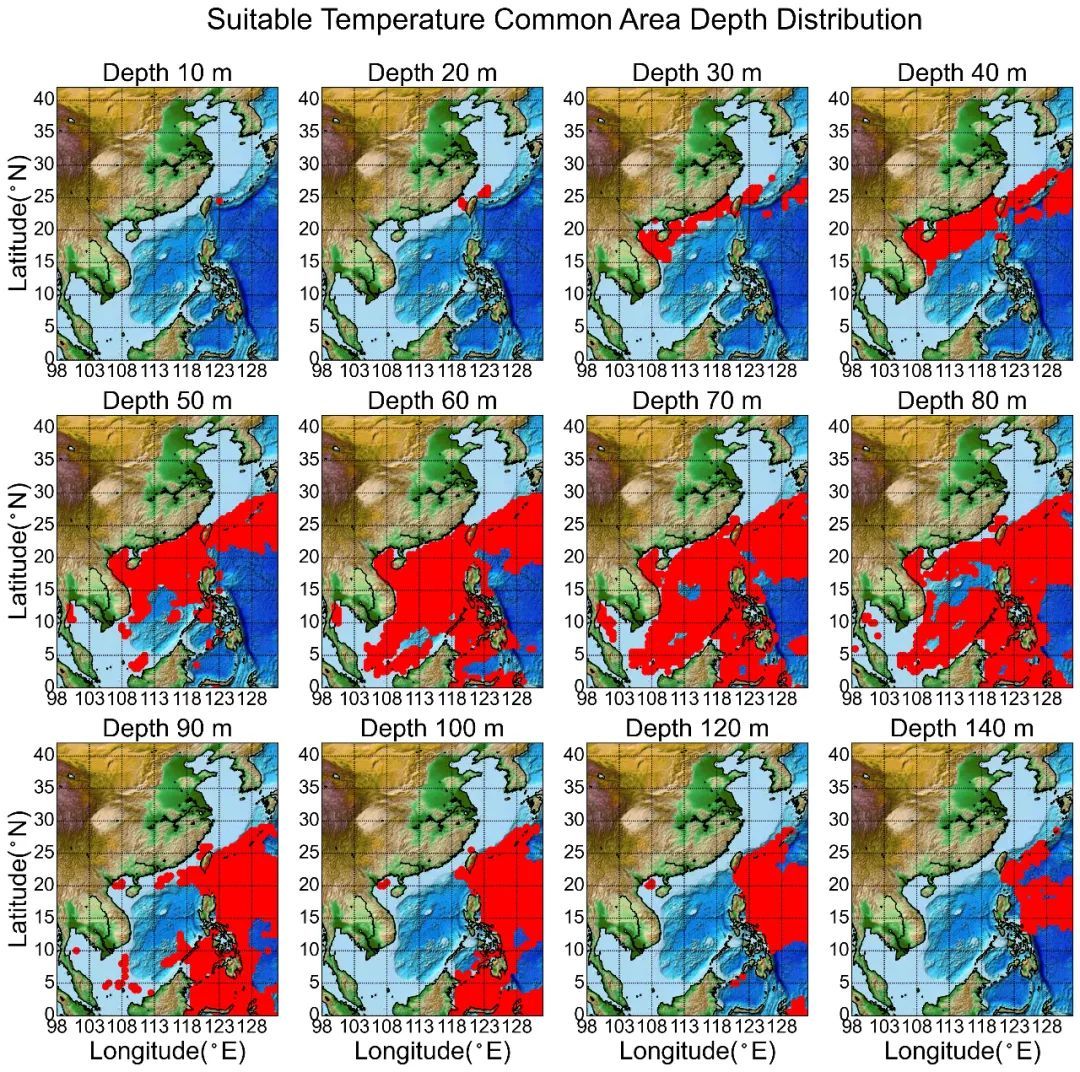

研究结果发现,这些温度条件下的养殖生存空间的季节性变化表现出明显的差异。基于耐受温度来判定的最大养殖空间在空间上分布的范围最广,其范围对于深远海养殖选址实践的指导意义不大;基于最适宜温度范围的区域占比非常低,表明如果只考虑最理想的温度条件,可选的区域将极为有限;在2000年至2022年间,所有时间都处于适宜温度范围的区域,最具有大黄鱼深远海养殖实践选址的参考意义。

优化布局,降低风险:深远海养殖的未来展望

周为峰告诉记者,该研究为大黄鱼深远海养殖的选址提供科学依据,有助于优化养殖布局,更好地规划和管理养殖活动,减少环境风险,提升经济效益。这项研究也可以说是海洋空间规划的研究。传统的海洋空间区划比较多的是海洋生物资源区划和近岸海域功能区划,深远海水产养殖的区划比较少,尤其是立体空间区划。深远海也可以有类似的设想或规划。养殖选址需要考虑的因素远不止温度这一项,因此,下一步,研究团队将结合已有的深远海养殖案例探讨其他环境要素与深远海养殖布局选址的关系,建立和完善深远海养殖选址模型。据悉,基于耐受温度来判定的最大养殖空间和基于最适宜温度范围的区域在时间上的变化规律几乎完全不同,夏季和冬季的范围会出现与大家平时认知相反的情况,对此,后续将开展更为深入的研究。优选的养殖空间筛选结果显示,全年全周期开展大黄鱼养殖的水域主要处于30~90米水深。这同时说明了,深远海养殖选址要更加重视海表面以下剖面温度的变化情况。

周为峰提出:“这项研究也将为接下来开展大黄鱼深海养殖设备研究提供相关数据支撑,比如,在特定深度条件下养殖大黄鱼,是否可以把受到的台风灾害影响控制到最小。从个人观点出发,如果黄鱼深海养殖设备的研究可以着眼于这个深度来开展,也许可以减少抗台风的考虑,而把考虑重点放在深度方面。当然,这些设想都将在未来研究上有待进一步探讨。此外,金鲳、海水虹鳟、黄条鰤等品种的深远海养殖也可以利用本技术进行养殖空间优选。”

基于耐受温度来判定的最大养殖空间和基于最适宜温度范围的区域在时间上的变化规律几乎完全不同,夏季和冬季的范围会出现与大家平时认知相反的情况

最优养殖空间的海洋环境三维可视化

23年里(2000—2022年)始终处于适宜温度的区域随深度的分布